Department of Environmental Medicine and Molecular Toxicology,

Tohoku University Graduate School of Medicine

研究内容Research Project

研究プロジェクト名及び概要

Ⅰ. 一酸化窒素(NO)・活性酸素のシグナル伝達機能

Ⅱ.インフルエンザウイルス肺炎の分子病態論

Ⅲ.慢性感染・炎症と発がんとの関わりについての研究

Ⅳ.ヘリコバクターにおる新興感染症の分子疫学・病態解明

Ⅰ. 一酸化窒素(NO)・活性酸素のシグナル伝達機能

一酸化窒素・活性酸素の新しいシグナル伝達メカニズムに迫る

一酸化窒素(NO)は、窒素原子と酸素原子がそれぞれ一つずつ結合しただけの単純な構造の分子です。NOは、化学的反応性に富むガス状の無機ラジカルですが、生体内では主要なシグナル分子として驚く程多彩な生理機能を発揮しています。生体内で生成したNOは、ほぼすべての哺乳細胞に発現している可溶性グアニル酸シクラーゼに結合してグアノシン3リン酸(GTP)からグアノシン3',5'環状1リン酸(cGMP)を生成します。このcGMPが2次メッセンジャーとなって、リン酸化酵素、イオンチャネル、ホスホジエステラーゼ等の蛋白質に結合して、血管機能調節、神経伝達などの重要な生理反応を司ります。ただ最近になって、cGMPの生成だけでは説明できないシグナル伝達経路の存在が示唆されるようになり、その新しいシグナル伝達メカニズムを明らかにすることが、NOのみならず活性酸素種(reactive

oxygen species, ROS)を含めた生体内活性分子種のもつ多彩な生物活性の解明の糸口になると期待されています(文献1、2)。

シグナル分子としてのROS

ROSは、これまで、酸化ストレスと呼ばれる生体損傷をもたらす毒性因子として見られてきました。一方、最近の研究から、生体はむしろ細胞のシグナル分子として積極的にROSを産生していることが分かってきました。しかしながら、このようなROSのシグナル機能の分子メカニズムについては、解決すべき課題が多く残されています。ROSによるシグナル伝達は、現在、生命科学領域のもっともホットな研究分野の一つであるといえます(文献3)。

ニトロ化されたcGMPの発見

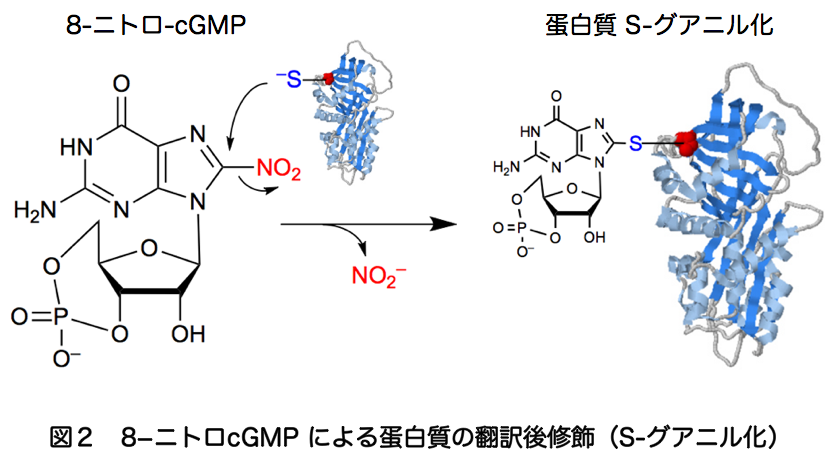

NOはフリーラジカルというその性質から、ROSと反応し様々な生理活性を発揮することが分かってきました。生体内でROSは、NADPHオキシダーゼ(Noxと呼ばれる酵素)から作られたり、ミトコンドリアの呼吸鎖から生成したりしますが、NOと反応することによって、より反応性の高い活性酸化窒素種(reactive nitrogen oxide species, RNOS)となって、生体分子(核酸、蛋白質、脂質など)を酸化したり、ニトロ化したりします。近年、このようなRNOSによる生体分子の化学修飾が、NOやROSの新しいシグナル伝達メカニズムという観点から注目されています。

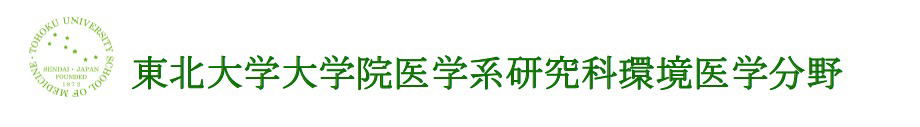

私たちは、微生物感染におけるNOやROSの働きについて、特にRNOSの生成と生体分子のニトロ化反応に注目して解析を進めてきました。その中で、NOの2次メッセンジャーであるcGMPがRNOSによりニトロ化された8−ニトロcGMPが細胞内に生成することを世界に先駆けて発見しました(文献1;図1)。8−ニトロcGMPは、当初、サイトカインで刺激したり、あるいは細菌感染したマクロファージでの生成が同定されましたが、その後、他の細胞、例えばグリオーマ、脂肪細胞、上皮細胞などでの生成が分かり、私たちは、感染・炎症に限らずより広範な生理状態で8−ニトロcGMPが生成しているのではないかと考えています。

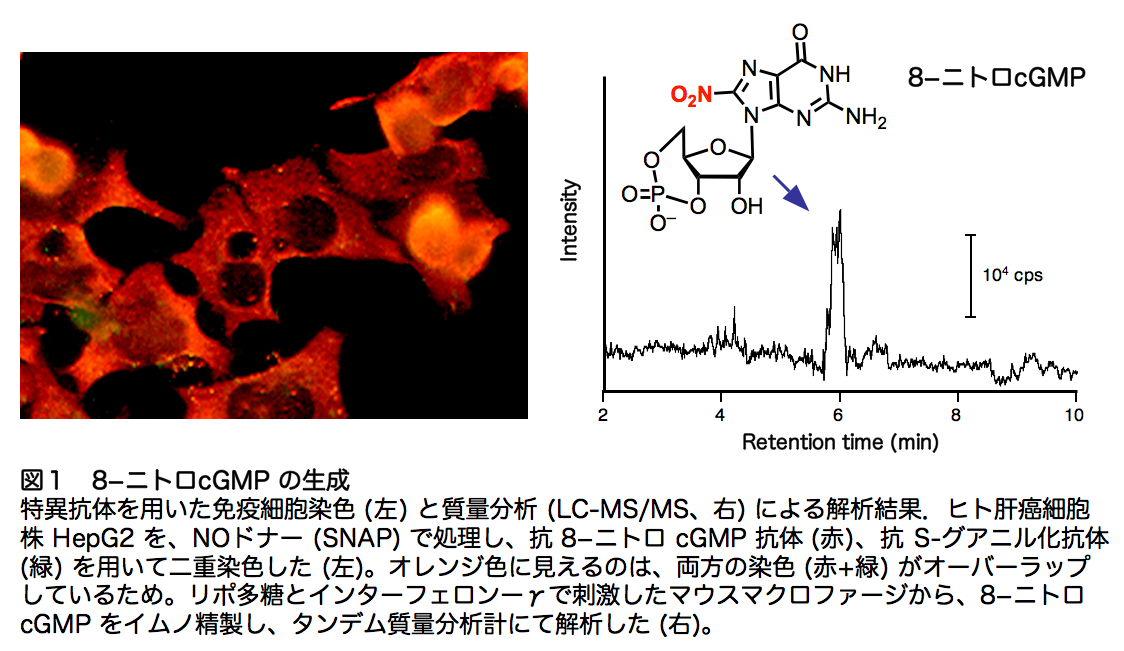

8−ニトロcGMPによる蛋白質S-グアニル化

8−ニトロcGMPの性質を調べていくと、元のcGMPには全く見られないユニークな特性があることが分かってきました(文献1)。なかでも特筆すべきは、8−ニトロcGMPが蛋白質のシステイン残基のチオール(-SH基;図2)と反応して、cGMP構造を蛋白質に付加するということです。この反応を我々は、蛋白質S-グアニル化(protein

S-guanylation)と名付けました。この反応の興味深い点は、細胞内には反応性の高いシステイン残基を持つ蛋白質が存在し、そのシステイン残基の化学修飾が、細胞内の酸化還元(レドックス)状態のホメオスタシス(恒常性)を維持するための重要なセンサーとして機能していることです。具体的なレドックスの恒常性維持現象として、酸化ストレスに対する生体防御反応などが上げられます。すなわち、8−ニトロcGMPによるセンサー蛋白質のS-グアニル化が、生体防御シグナルとして機能していることが示唆されます。これはまた、ROSのシグナル機能という観点からも重要であると考えられます。よって、今回の知見は、ROSがNOと反応することによってRNOSになり、それが8−ニトロcGMPという安定な2次シグナル分子となることで、ROSのシグナル伝達の選択性(システインへの特異的反応)発現に寄与することを示しています(図3)。

今後の展開

このように8-ニトロcGMPは、NOさらにはROSの新しいシグナル伝達物質として重要な働きをしているものと考えられます。しかしながら、まだ多くの解明すべき点が残されています。例えば、(1) cGMPをニトロ化するRNOSですが、どのような分子種が細胞内のどの部位で、どの程度生成しているのか。(2) 8−ニトロcGMPの細胞内生成についてそのキネティックスやダイナミクスについては、その解析手法を含めて未だ確立されておらず不明です。(3) cGMPと8−ニトロcGMPでは、ターゲットとなる結合蛋白質にどのような違いがあるのか。(4) 生成した8−ニトロcGMPの寿命とその代謝・修復はどうなっているのか。(5) 蛋白質S-グアニル化が関わるシグナル伝達にはどのような生理機能があるのか、などについてはほとんど分かっていません。これらの疑問を解決するために、現在私たちは様々なアプローチ(例えばプロテオミクスなど)を駆使して研究に取組んでいます。

参考文献

- Sawa T. et al.

Protein S-guanylation by the biological signal 8-nitroguanosine 3',5'-cyclic monophosphate.

Nature Chem Biol 3: 727-735 (2007). - Feelisch M.

Nitrated cyclic GMP as a new cellular signal.

Nature Chem Biol 3: 687-688 (2007). - D'Autreaux B. and Toledano MB.

ROS as signalling molecules: mechanisms that generate specificity in ROS homeostasis. Nature Rev Mol Cell Biol 8: 813-824 (2007).

information店舗情報

東北大学大学院医学系研究科

環境医学分野

〒980-8575

宮城県仙台市青葉区星陵町2-1

TEL.022-717-8164

FAX.022-717-8219

→アクセス